- 結婚相談所のツヴァイ

- 婚活Times

- 婚活

- 義実家に行きたくない…帰省しない嫁でもOK!誘いを上手に断る方法

義実家に行きたくない…帰省しない嫁でもOK!誘いを上手に断る方法

「義実家に行きたくないけど、うまい断り方はないかな…」

「義実家に行かない嫁って、ダメ?」

義実家とのお付き合いは、多くの人が悩む部分でしょう。

強いストレスを感じ、この先どう対応すればよいか不安になっている方も多いはず。

この記事では、編集文Oが「義実家に行きたくない」具体的な理由を掘り下げるとともに、角を立てずに誘いを断る方法、そして夫の協力を得て円満な関係を築くためのコツをご紹介していきます。

義実家への帰省に悩む方はもちろん、結婚後の親戚付き合いが不安な未婚女性の方もぜひ参考にしてください。

1.義実家に行きたくないのは普通のこと?

結婚すると、パートナーの義実家への訪問は、避けて通れないことのひとつ。

しかし、その訪問にプレッシャーやストレスを感じる人は、決して少なくありません。

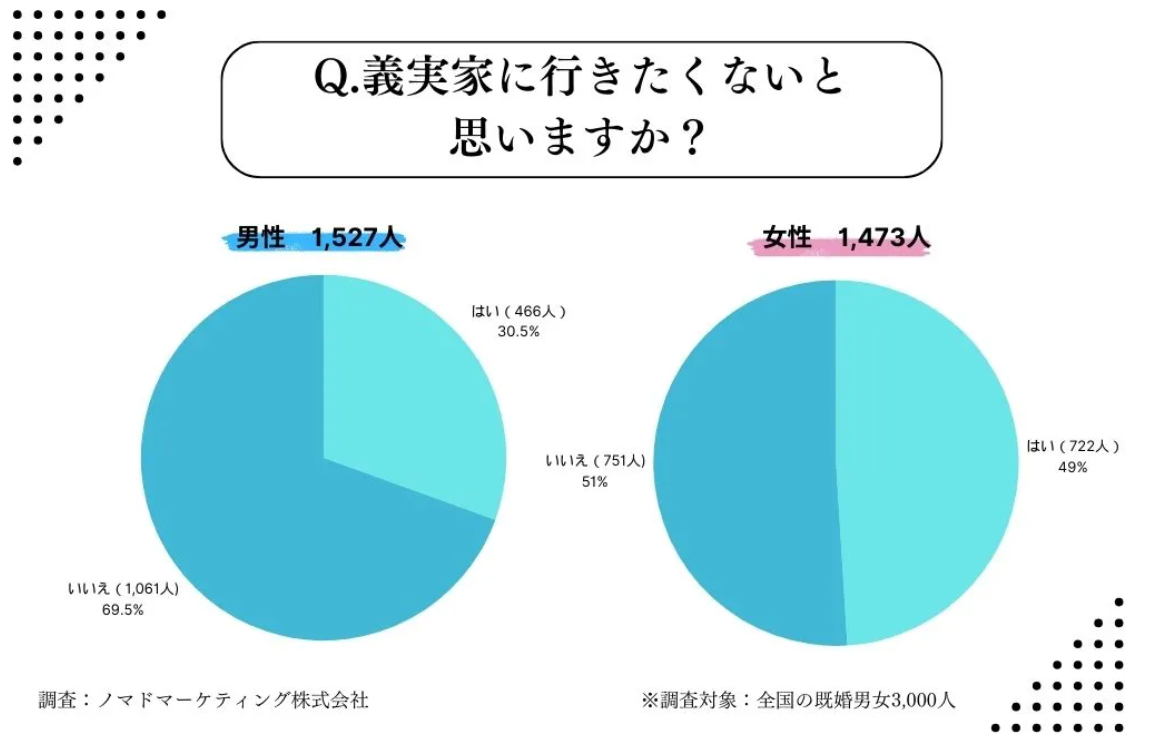

実際、ノマドマーケティングが行った調査において、既婚女性の約5割が「義実家に行きたくない」と回答しています。

この結果からもわかるように、「義実家に行きたくない」と感じているのは、あなた一人ではありません。

多くの女性が同じような悩みやストレスを抱えており、結婚生活における一般的な課題の一つだといえるでしょう。

引用元:e-venz

2.義実家への訪問がストレスだと感じる理由

義実家への訪問が、なぜ大きなストレスとなってしまうのでしょうか。

その理由は複雑で、単なる「嫌い」という感情だけでなく、育ってきた環境の違い、そして新しい人間関係を築くことへの疲れが深く関わっています。

ここでは、そういった原因を具体的に知ることで、自身の気持ちの整理をしていきましょう。

気を遣う・居場所がないと感じる

会話の輪に入りきれない、何を話していいか分からないといった状況は、心身を疲れさせる大きな要因。

自分の実家であれば自然体でいられますが、義実家は「他人の家」という意識が働き、どうしても気を遣ってしまいます。

特に、義実家の文化やルール、義理の家族の性格に合わせようとすることで、訪問中はずっと緊張状態が続くことに。

自分の役割や立場がはっきりしない環境では、居場所のなさ(アウェイ感)を感じやすく、これがストレスとして蓄積されるんですね。

義実家まで遠く、交通費がかかる

義実家が遠方にある場合、長い時間をかけて移動するだけでぐったり疲れてしまうし、せっかくの休みもほぼ移動だけで終わってしまう…。

気を遣うといった心理的な問題だけではなく、義実家が遠方であれば、物理的・経済的な負担も伴いますよね。

特に、週末や限られた休暇に、タイトなスケジュールで訪問する場合、貴重な時間がつぶれてしまい、不満も募りやすいもの。

また、新幹線や飛行機を利用する場合、家族全員分の交通費が高額になり、家計を圧迫することもあるでしょう。

このような手間や金銭的な負担が重なると、「そこまでして行きたくない」という強い動機につながり、訪問自体が義務感になってしまいます。

義理の家族と相性が合わない

血の繋がりがない義理の家族とは、育った環境も人生観も違い、相性が合わないのはごく自然なこと。

結婚をしても、すぐに心から打ち解けられるとは限りませんよね。

コミュニケーションスタイル、物事の考え方、冗談のセンスなど、合わないことが積み重なると、訪問のたびに精神的な疲労を感じてしまいます。

特に、価値観の違いを指摘されたり、理解してもらえないと感じたりすると、人間関係の摩擦となり、「相性の悪さ」がストレスの根本原因となってしまうんです。

文句や口出しをされるのが嫌

義実家訪問で多くの人が不快に感じるのが、家事や生活面などへの過度な干渉。

「ちゃんと掃除してる?」「ご飯はいつも手作りしてる?」といった文句や口出しは、善意から来るアドバイスであっても、受け手にとって辛いものですよね。

特に、時代のよる違いや、個人の価値観から言われることは、自分の自主性や夫婦のあり方を尊重されていないと感じやすく、プライドを傷つけられた気持ちになることも。

これが、義実家との距離を取りたいという気持ちを強くするんです。

家事をする必要がある

義実家を訪問した際、本来はゲストであるはずが、実際には家事や労働を期待されるケースがあります。

特に女性に対して、料理の手伝いや後片付けなど、「嫁」としての役割を暗に求められると、訪問が「休息」ではなく「奉仕」になってしまいます。

自分の実家であれば気楽に手伝えもしますが、気を遣う義実家での作業は、大きな負担と疲れがありますよね。

訪問=労働という意識は、「行きたくない」気持ちを決定づける要因になってしまうんです。

衛生的な問題で行きたくない

非常にデリケートな問題ですが、義実家の衛生意識や生活環境が自分の家と大きく違う場合、「行きたくない」と感じることがあります。

たとえば、極端に整理整頓がされていない、ペットの衛生管理が雑、特定の臭いが受け付けられないなど、不快感や、時には健康上の不安まで感じる状況もあるかもしれません。

これは価値観の違いによるものですが、嫁である自分からは直接指摘しにくい問題であるため、我慢を強いられ、義実家訪問が耐え難いものになってしまいますよね。

子どもの接し方への不満

子育て中の場合、義理の家族による子どもの接し方も、大きなストレス源に。

過剰な甘やかし、逆に厳しすぎるしつけをされたりすると、親として強い不安や不満を感じてしまう事もあります。

たとえば編集部Oの例でいうと、息子の幼児期、「虫歯になるからチョコレートはなるべく食べさせない」と決めていた時期がありました。

しかし、あるとき義理の母が、良かれと思って多くのチョコレート菓子を、息子に直接渡してしまいました。

その後しばらく息子たちはチョコブームになってしまい、さらに歯磨きも嫌がる年頃だったため、虫歯にさせないように苦労した思い出があります。

また、義理の母も「たまに会ったときのプレゼント」「喜んでほしい」という思いからしたことであり、嫁である私は指摘の仕方に悩みました。

子どもの前で意見が衝突することも避けたいため、親は我慢を強いられがちですよね。

また、子どものしつけや教育に関するところは、意見が食い違いやすいと感じます。

「わが子のために」と日々頑張っているお母さんが、傷ついたり、否定されてしまうのは本当に辛いことだと感じます。

うまく話し合えれば良いですが、時には義実家訪問を減らすことも、子どもや自分の気持ちを守ることにもなるかもしれません。

パートナーが気遣ってくれない

義実家関連のストレスで最も深刻な問題が、パートナー(夫)の協力不足。

妻が義実家で気を遣っている状況や、不満を抱えていることを理解せず、「適当にやっておけばいい」「大げさだ」などと問題を軽視してしまう…。

義理の家族と妻の板挟みになったとき、夫が適切な対応を取らない場合、妻は「誰も助けてくれない…」という気持ちに陥ります。

夫婦は「チーム」であるはずですが、義実家の問題では「一人で対応させられている」と感じることが、義実家に行きたくない感情を強めてしまいます。

円満な親族付き合いには、まずは夫婦間の連携と理解が不可欠ですね。

3.義実家に行かない嫁で大丈夫!角が立たない断り方4選

義実家への訪問を断ることは、決して「悪いこと」ではありません。

それは自分自身を守り、夫婦関係のストレスを軽くするための大切な手段。

ただし、関係性を損なわないためには、断り方に工夫が必要なんです。

感情的にならず、やむを得ない理由を伝えることで、角を立てずに誘いを断ることができます。

ここでは、多くの人が実践している、穏便に断るための具体的な理由を4つご紹介しますね。

体調不良

体調を理由にするのは、最も受け入れられやすく、角が立たない断り方の一つ。

病気や体調の優れない人を無理に呼ぶわけにはいかないと、義理の両親も理解してくれるでしょう。

ただし、単なる「体調が悪い」だけでなく、「急に頭痛がひどくなってしまった」「疲労が蓄積して安静にしたい」など、具体的な症状や状況をパートナーを通じて伝えることが重要。

重要なのは、嘘だと疑われないよう、深刻すぎず、かつ「やむを得ない」と感じさせるトーンで伝えることです。

また、回復した際には、お詫びの連絡を入れるなど、フォローを忘れないようにしましょう。

✔体調不良の断り方例

・急な発熱、頭痛や腹痛が起きてしまった

・疲労がたまっており、休養したい

・持病の定期的な検査が入った

どうしても外せない用事がある

仕事やプライベートで、どうしても外せない用事があることを理由にするのも有効。

特に、第三者が関わる用事や、変更が困難な予定は、義実家側も口出ししにくいため、説得力が増します。

たとえば、友人や会社関係の人と前々から約束していた大事な予定、学校や会社の行事などの理由。

この際も、パートナーと情報共有し、義実家からの確認や質問に備えておくことが大切です。

また、義実家に対しては「本当に申し訳ないけれど、次回は必ず」といった前向きな姿勢を見せることで、配慮を示すことができますよ。

✔外せない用事の断り方例

・会社の行事や、学校行事がある

・取引先や恩師との会食

・長年の友人との約束でかなり前から調整していた

仕事や勉強などで多忙

現代では、共働き世帯が増え、仕事の忙しさは誰もが理解できる理由の一つ。

仕事が多忙で、持ち帰った仕事をしなければならなかったり、キャリアアップのため講座受講など、仕事や自己成長に関わる理由を出すことで、訪問を控えることに正当性が生まれます。

特に、仕事関係の理由であれば、義実家側も「嫁の仕事に口出しはできない」と判断しやすくなりますよ。

ただし、あまりにも頻繁にこの理由を使うと、本当に忙しいのか疑われる可能性があるため、他の断り方とバランス良く使い分けることが、長期的な信頼を保つ上でのコツです。

✔仕事や勉強の断り方例

・持ち帰った仕事を、週末に片付ける必要がある

・資格試験の勉強がある

感染症リスクに備えて

コロナ渦以降、感染症のリスクを理由にする断り方も、受け入れられやすくなりました。

特に義実家に高齢者や基礎疾患を持つ方がいる場合、「万が一を考えて、今回は接触を控えたい」「直前に体調の優れない人との接触があり、大事を取って自粛したい」といった理由が効果的。

編集部Oも、「感染症リスクに備えて」という理由で断ったことがあります。

特に冬場の時期であれば、子どもの幼稚園や小学校で、インフルエンザや胃腸風邪などが流行っていることも多いでしょう。

息子たちは健康であっても、「学級閉鎖になっている」「潜伏期間かもしれない」という状況だと断りやすく、「移してしまいたくない」というニュアンスで伝えることができます。

この方法は、義理の家族への気遣いを示す形となるため、相手の気分を害しにくいというメリットがあります。

ただし、期間限定の理由となりやすいため、状況を考慮しながら慎重に使う必要があります。

✔感染症リスクの断り方例

・学校や職場で風邪が流行っている

・インフルエンザやコロナの人と接触してしまった

4.夫に協力してもらい、円満に断るコツ

義実家との付き合いは、夫婦二人三脚で取り組むべきテーマ。

妻が単独で義実家からの誘いを断ろうとすると、角が立ったり、夫婦間に不和が生じたりすることもあります。

夫が「自分の親と妻との間の調整役」として立ちまわることで妻の負担は軽くなり、義実家からの理解も得やすくなりますよ。

夫に行きたくない理由を話す

まず最も重要なのは、夫に対して心の内を正直に伝えること。

「行きたくない」という感情をただのわがままとして伝えるのではなく、「義実家では常に気を遣って心身ともに疲弊してしまう」「口出しをされることがストレスで、子育てに自信が持てなくなる」など、具体的な理由とそれによって生じる心理的な負担を冷静に話しましょう。

人は感情ではなく事実と影響を伝えられると、理解を示しやすくなります。

夫が妻の気持ちを深く理解することで、義実家への対応に当事者意識を持つようになり、協力体制が築きやすくなるでしょう。

家族で過ごすことを提案する

義実家への訪問を断る際に、ただ「行かない」と伝えるだけでは、義実家は拒否されたと感じてしまいがち。

そこで、代替案として「家族水入らずで過ごす時間」の価値を提案しましょう。

「せっかくの休日だから、夫婦や子どもたちだけで旅行に行ってリフレッシュしたい」「家族の思い出を作るために、近場でゆっくり過ごしたい」といった提案をすることで、「義実家を嫌っているわけではない、家族の時間を大切にしたい」という前向きな姿勢を伝えることができます。

この提案は、夫に対しても「義実家に行かない代わりに、夫婦の関係を深める時間」を提供することになり、理解を得やすくなりますよ。

帰省は減らしても、連絡や贈り物はする

訪問の回数を減らしても、最低限のコミュニケーションを継続することで、義実家との関係性は維持できます。

訪問が難しい時期であっても、夫を通じて「いつも気にかけています」というメッセージを伝えることが重要。

具体的には、季節の節目には心のこもった贈り物をする、定期的にテレビ電話で近況報告をする、手書きのメッセージを添えるなどです。

これにより、義実家側は「孫や嫁に忘れられていない」「体調や都合で来られないだけで、嫌っているわけではない」と感じ、安心感を与えることができます。

物理的な距離を置く代わりに、精神的なつながりを大切にするアプローチを試してみましょう。

場合によっては、夫と子どもで帰省してもらう

妻の負担が極度に大きい場合や、どうしても外せない用事がある場合は、「夫と子どもだけで義実家に帰省してもらう」という方法を提案するのも有効。

これは、義実家が「孫に会いたい」というニーズを満たしつつ、妻の休息時間を確保できる、双方にとってメリットのある解決策です。

この場合、妻は自宅で心身を休ませることができ、次の訪問に向けてエネルギーを充電できますよね。

夫に対しては、「あなたの実家だから、あなたは行ってあげてほしい」と、愛情を持って依頼することが大切。

この方法を実践する際は、妻から義実家へ事前に丁寧な欠席の連絡を入れるなど、礼儀を尽くすことで、円満な状態を保ちやすくなります。

5.親戚付き合いが不安で結婚できない!未婚女性へのアドバイス

結婚したい気持ちはあるものの、親戚付き合いや義実家との関係に対する漠然とした不安から、一歩踏み出せないでいる未婚女性は少なくありません。

しかし、結婚前に適切な準備と話し合いをしておくことで、将来のストレスを大幅に軽減できますよ。

親戚付き合いの不安を乗り越え、安心できる結婚を目指すための方法を解説します。

結婚前に親戚との付き合い方について話し合っておく

将来の親戚付き合いに関する不安を解消する最も重要なステップは、結婚前にパートナーと徹底的に話し合うこと。

この話し合いを避けてしまうと、結婚後に「こんなはずではなかった」という大きな価値観のズレを生む原因となってしまいます。

話し合うべき具体的なテーマは、以下の通りです。

✔話し合っておきたいこと

・【帰省の頻度と期間】 お盆、正月など、年に何回、どのくらいの期間、帰省するか

・【義実家との連絡頻度】義理の両親とどんな頻度で電話やメッセージのやりとりをするか

・【イベントへの参加】 冠婚葬祭以外の集まり(法事、誕生会など)の参加有無や頻度

・【家事の分担】 訪問時に発生する家事分担はどうするか

ここで重要なのは、「あなたの親戚だから、あなたが中心に対応してほしい」という思いを伝え、パートナーの協力的な姿勢を引き出すこと。

これが、あなたの安心感につながるんです。

「義実家にべったり」でないか結婚前に見極める

結婚相手を選ぶ段階で、相手の家族との距離感が、自分の求める距離感と合っているかを見極めましょう。

特に、「義実家にべったり」な傾向があるパートナーの場合、結婚後にあなたの負担が増大する可能性が高いんです。

✔チェックすべき行動や価値観のサイン

・【親への依存度】 何か問題が起こったとき、まず親に相談している、親の意見に強く左右されているか

・【電話や訪問の頻度】 結婚前や交際中に、相手が親とどの程度の頻度で連絡や訪問をしているか

・【親からの干渉】 相手の親が、パートナーの生活や仕事にどれだけ口出しをしているか(パートナーがそれを当然と受け入れているか)

上記のポイントを押さえながら、結婚前に「親離れ・子離れ」ができていて、夫婦の独立した生活を優先してくれるパートナーであるかを、冷静に判断しておくことが大切。

親戚付き合いは、あくまで夫婦の生活の基盤の上にあるべきものですからね。

6.ツヴァイなら「親戚関係で悩まない結婚」が叶う!

結婚において、義実家との関係性は、結婚生活の満足度を左右する原因になります。

未婚の段階から不安を感じている方は、結婚相談所ツヴァイを利用することで、将来の不安を軽くし、価値観の合ったパートナーを見つけやすくなりますよ。

ツヴァイのサポート体制は、「親戚関係で悩まない結婚」を実現するカギ。

具体的にどのようなサポートがあるのか見ていきましょう。

結婚前に価値観をすり合わせられる

ツヴァイでは、結婚相手を探す段階から、生活観や家族観といった深い価値観を事前にお聞きし、お相手を探せるシステムが整っています。

登録されている膨大なツヴァイ会員データから、あなたの希望にぴったりの相手を科学的に見つけ出してくれるデータマッチングシステムを導入しています。

これは、ただ感覚や直感に頼る出会い方とは違って、客観的なデータに基づいて相性の良い相手を探してくれるため、効率的に婚活を進められるんです。

価値観や趣味など、さまざまな条件から、自分に合った人を絞り込むことが可能なため、普段会えないお相手との接点を持つことができるのが魅力。

表面的なことだけではなく、価値観の合う人と出会えるのは安心ですよね。

結婚前に親戚・義実家との関係性を確認できる

真剣に結婚を考える段階になると、結婚相談所ツヴァイでは、仮交際や真剣交際といったステップの中で、お互いの家族構成や、具体的な親戚付き合いの現状について情報交換を促します。

これは、結婚後の生活を具体的に想像するための重要なプロセスなんです。

また、プロポーズの前には実家訪問をして、顔合わせをしておきましょうといったアドバイスも随時しているため、結婚前の段階で相手の家族の雰囲気を知る機会を得られますよ。

結婚前に義実家の雰囲気を知り、どういった未来になるかイメージできることは、大きな安心材料となります。

一般的な恋愛では、結婚直前になって初めて家族間の話題が出ることも多いですが、ツヴァイではカウンセラーのサポートのもと、お二人にとっての適切なタイミングや話し方などをアドバイスしています。

これにより、結婚後に発生しがちな「親戚付き合い」に関するミスマッチを防ぐことができるんです。

カウンセラーに相談できる

結婚生活の具体的な不安、特に義実家との関係性に関するデリケートな悩みは、友人や家族には相談しにくいものですよね。

結婚相談所ツヴァイでは、経験豊富なカウンセラーが在籍しており、このような個人的な悩みを客観的かつ専門的な視点からサポートいたします。

たとえば「義実家に行きたくない」という漠然とした不安は、カウンセラーとの対話を通じて具体的な課題に落とし込み、解決策を見つけるお手伝いができますよ。

また、パートナーと義実家との付き合い方について意見が割れたり、夫婦間だけでは解決が難しい場合、カウンセラーが第三者的な立場からコミュニケーション方法をアドバイスいたします。

プロのサポートを受けることで、対立を避け、安心して婚活を進めることができます。

無料で婚活のプロに相談することもできますので、気になった方はお気軽にご連絡ください。

7.【まとめ】もう義実家問題で悩まない!円満な関係性を

義実家との付き合い方で悩むのは、決してあなた一人ではありません。

しかし、その悩みを解決するためには、夫婦の協力と事前の準備がとても大切。

この記事に書いてあるような、具体的な行動や断り方の工夫を意識してみると、違ったものが見えてくるかもしれません。

もし、親戚との関係性で悩まない結婚を目指すなら、結婚前に価値観をすり合わせられる結婚相談所を検討するのも一つの方法。

義実家問題で結婚を諦めたり、ストレスを抱え込んだりせず、あなたの望む円満な家庭を築いていってくださいね。

この記事の監修者

ZWEI編集部

特別記事

あなたに合った婚活計画を

一緒に立てましょう!

人気ランキング

関連記事

最新記事

カテゴリから探す

ツヴァイでは年間5,427名の方を

成婚へ導いています(※)

※2018年3月〜2019年2月の1年間に交際・婚約・結婚を理由に退会届を当社に提出されたお客さま(会員同士・会員外)